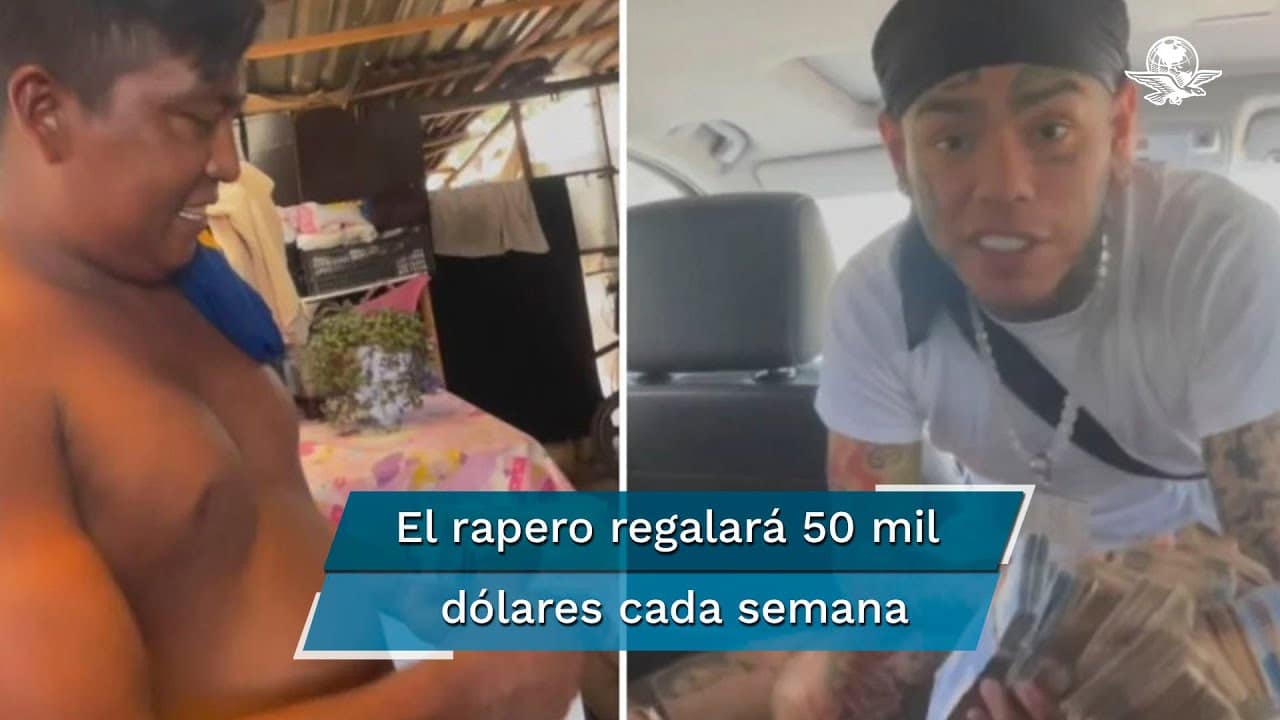

Donaciones y apoyo directo: análisis de las aportaciones de Tekashi 6ix9ine y sus beneficiarios

El fenómeno de las donaciones y del apoyo directo a familias necesitadas se ha convertido en un eje de análisis para entender cómo las figuras públicas asumen responsabilidades sociales. En el caso de Tekashi 6ix9ine, el debate público ha oscilado entre la curiosidad por sus acciones y la necesidad de revisar la veracidad y el alcance de las aportaciones atribuidas. Este análisis se centra en el marco de la discusión mediática y social sobre donaciones, apoyo directo y beneficiarios asociados a este tema, evitando generalizaciones no verificadas. La información disponible públicamente es fragmentaria, con informes que varían y, a veces, contienen discrepancias sobre montos, fechas y destinatarios. Aun así, es posible examinar patrones, formatos y posibles impactos de este tipo de iniciativas en comunidades vulnerables, sin perder de vista la necesidad de verificación independiente.

Entre los mecanismos más discutidos se encuentran distintos canales a través de los cuales una figura pública podría aportar apoyo directo a quienes lo requieren. En términos generales, se señalan donaciones directas a familias o individuos, colaboraciones con ONGs y bancos de alimentos, la organización de eventos benéficos para recaudar recursos y la donación de bienes como ropa, alimentos, tecnología o suministros. Aunque la información específica sobre Tekashi 6ix9ine y su relación con solicitudes de ayuda no siempre es clara, estos canales representan la estructura típica de una acción de donaciones orientada a familias necesitadas. En este sentido, la transparencia sobre fechas, destinatarios y resultados se convierte en un eje crítico para evaluar el valor real de estas acciones.

Canales de donación y estructura de apoyo:

- Donaciones directas a familias o individuos necesitados

- Colaboraciones con ONGs y organizaciones comunitarias

- Eventos benéficos para recaudar fondos o recursos

- Donación de bienes como ropa, alimentos, tecnología o suministros

Canales de donación y estructura de apoyo

Cuando se analizan las dinámicas de apoyo directo, es esencial observar qué tan bien emergen las señales de transparencia y rendición de cuentas. En escenarios donde las donaciones se articulan a través de eventos o colaboraciones con ONGs, suele haber registros públicos de participación, resultados y beneficios entregados. En contraste, las aportaciones comunicadas vía redes sociales o comunicados de prensa pueden carecer de documentación verificable, lo que complica la comprensión del alcance real del impacto. En cualquier caso, el beneficiario final de estas iniciativas tiende a ser un conjunto diverso de familias y comunidades, y la duración de los efectos puede depender de la continuidad de la ayuda y de la coordinación con actores locales.

El análisis de este tipo de iniciativas también contempla la posibilidad de que las aportaciones se complementen con recursos no monetarios, como donación de bienes o servicios pro bono. Estos recursos pueden ampliar la cobertura de necesidades inmediatas y, en algunos casos, facilitar programas de apoyo más estructurados, como educación, salud o apoyo psicosocial. En el marco de la discusión pública, se buscan indicadores de impacto social que vayan más allá de la visibilidad mediática, para evitar que la percepción de generosidad se convierta en un simple acto de branding o de gestión de imagen. La evaluación de estos aspectos depende de la disponibilidad de datos y de la colaboración de las organizaciones receptoras.

La transparencia y la rendición de cuentas son elementos centrales cuando se analizan las aportaciones de cualquier figura pública. En este sentido, se espera que las iniciativas de donaciones y apoyo directo incluyan descripciones claras de quién recibe la ayuda, con qué frecuencia ocurre y qué resultados concretos se han observado. La ausencia de informes detallados puede generar dudas sobre la sostenibilidad de las acciones y, en última instancia, afectar la confianza del público. Por ello, es pertinente revisar si existen documentos, memorias o auditorías que permitan validar la información disponible y, cuando sea posible, contrastarla con fuentes independientes.

A nivel crítico, algunos analistas señalan que las dinámicas de filantropía celebrity pueden generar complicaciones en la percepción pública. Si la narrativa se orienta excesivamente hacia la imagen personal o la notoriedad, el impacto real en las comunidades puede verse atenuado o malinterpretado. En este marco, la evaluación de las donaciones debe considerar tanto la cantidad como la calidad de la ayuda, la coherencia entre las acciones y las necesidades identificadas por las comunidades receptoras y la continuidad de las intervenciones a lo largo del tiempo. Esta dualidad entre visibilidad y sustento práctico es un rasgo distintivo del análisis de apoyo directo a largo plazo.

Impacto en beneficiarios y percepción pública

La llegada de recursos a las familias necesitadas puede traducirse en mejoras inmediatas, como el acceso a bienes básicos, atención médica o alimentación, y en efectos a medio plazo, como estabilidad familiar o mayor capacidad de recuperación ante crisis. No obstante, el verdadero alcance del impacto depende de la sostenibilidad de las acciones y de la coordinación con actores locales que entiendan las dinámicas comunitarias. En el análisis de Tekashi 6ix9ine y otras figuras públicas, se presta especial atención a la manera en que la información se comparte y a si los beneficiarios son mencionados de forma respetuosa y verificable. La presencia de testimonios de beneficiarios y de auditorías independientes puede enriquecer la comprensión del impacto y ayudar a distinguir entre acciones puntuales y compromisos duraderos.

Otra dimensión relevante es la percepción pública del compromiso social de la figura. Si bien las donaciones pueden generar gratitud en comunidades beneficiadas, también pueden suscitar cuestionamientos sobre la motivación, la transparencia y la distribución equitativa de los recursos. En este sentido, un marco de evaluación equilibrado debe considerar tanto las experiencias de las familias y comunidades como las narrativas de los observadores externos. Un enfoque responsable implica proporcionar información verificable, reconocer limitaciones y plantear vías para mejorar la claridad y la rendición de cuentas en futuras iniciativas de apoyo directo.

En última instancia, el análisis de las aportaciones de Tekashi 6ix9ine y sus beneficiarios, dentro del marco de donaciones y apoyo directo, invita a una lectura que combine la prudencia en la verificación con una reflexión crítica sobre el papel de las celebridades en las políticas de ayuda social. El objetivo es entender no solo si hubo acción, sino también cómo esa acción se traduce en cambios tangibles para familias necesitadas y qué mecanismos de transparencia podrían fortalecer la confianza pública y la efectividad de las intervenciones.

Alianzas estratégicas: colaboraciones con ONG y comunidades para maximizar el impacto en las familias

En su marco de compromiso con las familias necesitadas, Tekashi 6ix9ine ha puesto el foco en la importancia de las alianzas estratégicas con ONG y comunidades locales para convertir promesas en resultados concretos. Esta visión propone que el alcance de una acción social crece cuando se summan capacidades, redes y experiencia de actores muy diversos. Al priorizar la colaboración y la transparencia, su discurso enfatiza que la ayuda debe llegar de manera coordinada, eficiente y respetuosa con la dignidad de cada familia, especialmente en áreas como alimentación, vivienda, educación y salud básica. Este enfoque busca además generar confianza entre voluntarios, organizaciones y comunidades, lo que facilita la implementación de proyectos de largo plazo que no dependan de un único actor público o privado. En definitiva, la clave es convertir la visibilidad en acción sostenida y sostenible, de forma que cada recurso contribuya a una mejora tangible de la vida de las familias.

Las alianzas con ONG permiten combinar recursos, experiencia y alcance para llegar a zonas con necesidades acentuadas. En este marco, es fundamental establecer acuerdos con objetivos claros y criterios de éxito compartidos, de modo que las acciones no queden en planes aislados sino en procesos evaluables y repetibles. La colaboración institucional facilita la canalización de donaciones, la contratación de personal de apoyo y la creación de programas educativos o de salud que requieren coordinación logística y logística de suministro. Además, estas alianzas deben incorporar mecanismos de rendición de cuentas ante comunidades y financiadores, de modo que la transparencia se convierta en una práctica constante y no en un simple requisito administrativo.

- Objetivos claros y medibles, basados en las necesidades reales de la comunidad.

- Gobernanza compartida, conRepresentation de las ONG y de representantes vecinales en la toma de decisiones.

- Plan de implementación, con hitos, cronogramas y responsables definidos.

- Rendición de cuentas, informes periódicos y auditorías que garanticen uso adecuado de recursos.

Otra dimensión clave es la coordinación con comunidades locales, que implica escuchar a las familias, entender sus contextos culturales y generar soluciones que respeten su autonomía. Este enfoque reduce el riesgo de enfoques impuestos y promueve una participación auténtica, desde la identificación de prioridades hasta la evaluación de resultados. La interacción con líderes comunitarios, comités vecinales y redes de apoyo facilita la detección temprana de necesidades y la distribución equitativa de beneficios, evitando duplicidades y asegurando que las intervenciones lleguen a quienes históricamente han quedado fuera de las políticas de ayuda.

Fortalecimiento de capacidades y co-diseño de proyectos

El fortalecimiento de capacidades es un componente central para maximizar el impacto en las familias. Capacitar a líderes comunitarios y a integrantes de ONG para gestionar programas de apoyo fomenta la sustentabilidad y la continuidad operativa incluso cuando cambien las condiciones de financiamiento. Este enfoque de co-diseño implica trabajar de forma conjunta con las comunidades para definir modelos de intervención, adaptar mensajes y ajustar recursos a desafíos locales específicos. Al incorporar a las familias en la definición de objetivos, se mejora la relevancia de las acciones y se incrementa la adherencia a los programas, lo que a su vez eleva las probabilidades de éxito a largo plazo. La participación activa genera un sentido de propiedad que trasciende campañas puntuales y fortalece la resiliencia comunitaria frente a crisis futuras.

Otra dimensión clave es la formación en gestión de proyectos para actores locales, que incluye diseño de indicadores, recopilación de datos, manejo de presupuestos y prácticas de seguridad. Con estas capacidades, las ONG y las comunidades pueden planificar, ejecutar y ajustar acciones con mayor autonomía. Así mismo, la educación cívica y la participación de jóvenes en la planificación de programas fortalecen la continuidad de las iniciativas y fomentan una cultura de solidaridad sostenible dentro de las comunidades. Estas prácticas permiten que los logros no dependan de una sola fuente de apoyo, sino de una red de actores comprometidos y bien capacitados.

Para garantizar que las intervenciones se mantengan pertinentes, es imprescindible establecer procesos de evaluación continua. Las alianzas deben incorporar mecanismos de aprendizaje, como revisiones periódicas de caso, análisis de impacto y ajustes basados en evidencia local. La aprendizaje organizacional compartido entre ONG y comunidades facilita la adopción de enfoques exitosos en diferentes contextos, mejorando la eficiencia de la inversión y la satisfacción de las familias beneficiarias. En este marco, la combinación de experiencia técnica, conocimiento del terreno y redes de apoyo comunitario crea un modelo de ayuda más humano, ágil y durable.

En el plano de la comunicación, las colaboraciones deben priorizar la claridad, la consistencia y la presentación de resultados de forma accesible. Informes simples, visualización de datos y ejemplos de historias de éxito permiten a las familias comprender el alcance de las iniciativas y participar activamente en su evaluación. La transparencia no solo incrementa la confianza de las personas involucradas, sino que también facilita la colaboración con otras entidades y aumenta las posibilidades de obtener nuevos apoyos. En suma, las alianzas entre ONG y comunidades, cuando se gestionan con ética y responsabilidad, pueden convertir el compromiso en un motor real de cambio para las familias que más lo necesitan.

El uso de un enfoque holístico que combine asistencia básica, educación, salud y oportunidades de empleo dentro de este marco colaborativo permite crear sinergias que amplifican el beneficio para las familias. Las iniciativas deben contemplar tanto la atención inmediata como estrategias de desarrollo sostenible a mediano y largo plazo. Este equilibrio entre ayuda puntual y desarrollo comunitario fortalece la capacidad de las familias para superar crisis futuras y, a la vez, fomenta un sentido de agencia y dignidad. Al final, el éxito de estas alianzas se mide por cambios tangibles en la calidad de vida y por la continuidad de proyectos que perduren más allá de campañas o temporadas de financiamiento.

En síntesis, las alianzas estratégicas entre Tekashi 6ix9ine, ONG y comunidades se presentan como un marco poderoso para materializar su compromiso con las familias necesitadas. Mediante objetivos claros, gobernanza compartida, co-diseño y una fuerte cultura de transparencia, estas colaboraciones pueden generar impacto real, duradero y escalable. La clave reside en convertir la buena voluntad en acción coordinada, en escuchar a las familias antes de decidir, y en aprender continuamente para adaptar las intervenciones a las realidades cambiantes de las comunidades. Este enfoque integrado ofrece una ruta hacia un apoyo más humano, efectivo y sostenible para quienes más lo requieren.

Cobertura mediática y verificación: qué dicen los periodistas y cómo verificar los datos

La cobertura mediática sobre el supuesto compromiso de Tekashi 6ix9ine con las familias necesitadas ha generado un debate sobre la fiabilidad de las afirmaciones y la responsabilidad de los medios al informar sobre filantropía de figuras públicas. En este tipo de historias, la atención suele centrarse en si las acciones son sustantivas, sostenidas en el tiempo y verificables de forma independiente, o si se limitan a gestos puntuales comunicados de forma focalizada en redes y entrevistas.

En estas historias, los periodistas distinguen entre acciones documentadas (donaciones verificables, programas sociales con seguimiento público) y narrativas que buscan moldear la imagen del artista. El equilibrio entre ambas puede condicionar el tono de la nota, el contexto y la evaluación de impacto real en las comunidades. Cuando las piezas citan iniciativas, los textos suelen buscar claridad sobre el alcance y la transparencia.

Los informes que mencionan donaciones o programas sociales a menudo citjan a las organizaciones beneficiarias, a veces acompañados de números, fechas o nombres de comunidades. Otras veces se apoyan en publicaciones en redes sociales o en declaraciones de terceros, lo que puede abrir la puerta a interpretaciones subjetivas si no hay documentos o registros que los respalden. Esa dualidad entre fuentes formales y comunicados rápidos es un rasgo habitual en este tipo de coberturas.

Sin embargo, otra parte de la cobertura recurre a publicaciones en redes sociales, rumores o interpretaciones de eventos, lo que puede dificultar la verificación independiente. En estos casos, los lectores quedan expuestos a afirmaciones que no han pasado por un escrutinio documental, por lo que la clave es distinguir entre lo anunciado, lo documentado y lo atribuido por terceros.

La verificación de estos datos depende de la transparencia de las entidades involucradas, de la disponibilidad de registros públicos y de la corroboración por fuentes externas. Cuando una organización o un programa muestra evidencia de auditorías, informes y transferencias, la cobertura tiende a ganar en credibilidad, mientras que la ausencia de documentación puede generar escepticismo, incluso cuando el protagonista afirma tener un “compromiso continuado”.

Procedimientos de verificación: cómo trabajan los periodistas

- Confirmar la existencia de la organización beneficiaria a través de registros oficiales, inscripciones y bases de datos de entidades sin fines de lucro.

- Solicitar documentación verificable como recibos, convenios de donación, informes anuales y balances que expliquen el uso de los fondos.

- Corroborar con múltiples fuentes independientes, incluyendo otras noticias, comunicados oficiales y auditorías públicas.

- Verificar fechas y montos con precisión para evitar atribuciones erróneas o descontextualizadas.

- Consultar reguladores y bases de transparencia para confirmar el estatus legal y la existencia de sanciones o suspensiones, si las hubiera.

- Buscar cobertura independiente de terceros como ONG, entidades de control o expertos en filantropía que puedan valorar el alcance real de la acción.

- Solicitar aclaraciones o respuestas de las partes para resolver diferencias entre lo declarado y lo verificado.

Además, los periodistas deben contextualizar la información, indicando si hay acuerdos de confidencialidad, limitaciones de acceso a documentos o la falta de verificación de aportaciones. Este marco ayuda a evitar interpretaciones erróneas y a situar cada afirmación dentro de un marco de responsabilidad editorial que priorice la evidencia verificable sobre la especulación.

Para el lector, estas prácticas significan que la cobertura responsable distingue entre una proclamación de compromiso y un hecho verificable, donde las donaciones confirmadas y la transparencia son claves para evaluar el impacto real en las comunidades atendidas. La presencia de documentos, números auditados y respuestas oficiales convierte una historia en una fuente más sólida de información sobre la filantropía de figuras públicas.

Las limitaciones de la cobertura incluyen que no siempre se publican todos los detalles por privacidad, y que algunas donaciones se comunican de forma indirecta o mediante terceros, lo que dificulta el rastreo. Por ello, la verificación independiente y la revisión cruzada entre medios diferentes son herramientas esenciales para evitar malinterpretaciones o la difusión de datos incompletos.

Existen riesgos de desinformación si un medio difunde afirmaciones no corroboradas o atribuye acciones a Tekashi 6ix9ine sin pruebas suficientes, lo que puede distorsionar la percepción pública sobre la verdadera naturaleza de su compromiso con las familias necesitadas. En estas situaciones, la responsabilidad periodística implica señalar las fuentes, las dudas y las limitaciones de la evidencia disponible, evitando afirmaciones categóricas sin respaldo.

Desafíos y contexto de la verificación en la cobertura de filantropía de artistas

En un entorno mediático donde la notoriedad puede amplificar tanto gestos positivos como rumores, la verificación de datos sobre iniciativas benéficas exige paciencia, método y transparencia. Las coberturas que priorizan la evidencia sólida y la contextualización adecuada ofrecen una imagen más fiel de si el supuesto compromiso con las familias necesitadas es sostenido, medible y verificable a lo largo del tiempo.

¿Qué impacto real deja?: criterios para medir resultados en las familias necesitadas y ejemplos de seguimiento

Cuando se habla de un compromiso con las familias necesitadas, lo que importa realmente es el impacto real que se logra a lo largo del tiempo. Este texto se centra en los criterios para medir resultados y en los ejemplos de seguimiento que permiten verificar cambios tangibles en las condiciones de vida de las personas beneficiadas. En un marco hipotético relacionado con la figura pública mencionada, estas pautas sirven para evitar interpretaciones superficiales y para priorizar mejoras sostenibles por encima de la visibilidad momentánea.

Criterios clave para medir resultados

Para entender el impacto real, es necesario establecer criterios claros que combinen enfoques cuantitativos y cualitativos. Los criterios deben ser específicos, medibles, alcanzables y relevantes para las necesidades de las familias beneficiadas, y deben configurarse con objetivos a corto y largo plazo. Además, es fundamental que estos criterios se definan de forma colaborativa con la comunidad para garantizar pertinencia y aceptación.

- Alcance: número de hogares atendidos y duración de cada programa de apoyo.

- Resultados económicos: variaciones en los ingresos familiares y en la reducción de la vulnerabilidad económica.

- Seguridad alimentaria: estabilidad en el acceso a alimentos y calidad de la dieta.

- Educación y salud: acceso y continuidad a servicios educativos y de salud para niños y adultos.

- Capacidades y autonomía: adquisición de habilidades para ingresos sostenibles y fortalecimiento de la independencia familiar.

- Continuidad del apoyo: permanencia y cierre progresivo de la ayuda sin generar dependencia excesiva.

En conjunto, estos criterios deben permitir una lectura clara del progreso y de las diferencias que se producen en la vida diaria de las personas, evaluando no solo la cantidad de recursos entregados, sino la calidad del cambio en las condiciones de vida.

Criterios cuantitativos

La parte cuantitativa de la evaluación debe centrarse en datos precisos que permitan comparaciones a lo largo del tiempo. Un buen marco incluye tasas, promedios y proporciones que describen el panorama general y las variaciones entre familias. Es crucial definir una línea base para poder medir avances y establecer metas realistas y transparentes.

- Número de beneficiarios y tasa de cobertura del programa.

- Ingresos medios por hogar y variación interanual.

- Gasto en servicios básicos (alimentación, vivienda, transporte) como porcentaje del ingreso.

- Frecuencia de asistencia a programas educativos o de salud y su continuidad.

- Duración del apoyo y tiempos de transición hacia la autonomía.

- Índice de retención del programa y impacto por cohortes (niños, adultos, adultos mayores).

Los indicadores cuantitativos deben capturar tanto cambios inmediatos como efectos sostenibles, permitiendo detectar si un programa genera mejoras duraderas o si necesita ajustes operativos para evitar retrocesos.

Criterios cualitativos

Además de los números, los criterios cualitativos permiten entender la experiencia vivida por las familias y el sentido práctico de los cambios. Estos criterios deben recoger perspectivas, percepciones y relatos que expliquen el «cómo» y el «por qué» detrás de los datos.

- Satisfacción y confianza de las familias en la gestión y en la utilidad de la ayuda.

- Percepción de seguridad ante la estabilidad de ingresos y vivienda.

- Autonomía familiar en toma de decisiones y manejo de recursos.

- Impacto en hábitos y educación de niños y adolescentes, incluido el seguimiento escolar.

- Calidad de la relación con los proveedores de servicios y con las comunidades vecinas.

Los datos cualitativos suelen obtenerse a través de entrevistas, grupos focales y relatos de vida que aportan contexto, matizan los números y permiten identificar áreas que requieren ajustes o enfoques diferentes para lograr un cambio profundo.

Ejemplos de seguimiento y métodos de recogida de datos

El seguimiento efectivo combina técnicas cuantitativas y cualitativas, con una periodicidad clara y una gestión de datos rigurosa. Es vital establecer canales de retroalimentación regulares que faciliten la rendición de cuentas y la transparencia hacia las familias y la sociedad en general.

- Encuestas estructuradas a las familias para recoger datos cuantitativos y percepciones generales.

- Entrevistas semiestructuradas y grupos focales para profundizar en experiencias y barreras.

- Visitas de campo para observar condiciones de vivienda, acceso a servicios y participación en programas.

- Paneles de beneficiarios que permiten rastrear cambios a lo largo del tiempo y ajustar estrategias.

- Paneles de control y dashboards públicos para mostrar avances, metas y resultados intermedios.

La recogida de datos debe respetar la privacidad y la protección de datos de las familias, garantizar un consentimiento informado y aplicar controles de calidad para evitar sesgos o distorsiones en los resultados.

En un escenario hipotético de un compromiso público atribuido a Tekashi 6ix9ine, estos mecanismos de seguimiento ayudarían a separar la narrativa de la realidad operativa y a asegurar que la cooperación aporte mejoras sustantivas y verificables a las familias necesitadas.

La implementación de estos criterios también exige una reflexión sobre la transparencia y la rendición de cuentas, de modo que la evaluación no se perciba como un mero ejercicio de imagen sino como una herramienta para mejorar la eficacia y la sostenibilidad del apoyo a las comunidades más vulnerables.